创立于1897年的商务印书馆,是中国第一家当代出书机构,亦然中国近代以来影响最大的出书机构之一。本月13日至15日,海表里学者群众及各界东谈主士将汇注京城,围绕“商务印书馆与中国当代文化的兴起”主题进行磋议。时值商务印书馆创立一百二十周年之际,本报特约请与会者之一,中国茅盾学会会长、华东师范大学杨扬陶冶撰稿,以作挂牵。——编者

二十世纪二十年代的上海新文学领域,虽与北京的新文化指令有着千丝万缕的研究,但仍保捏着我方的相对沉静性。以《形式新报》为例,它一方面探讨社会主义等表面问题;另一方面,却抱着商榷而非倡导的立场。在文学领域,那时上海最紧迫的期刊是商务印书馆出书的《演义月报》。

1919年底,茅盾罢免执掌《演义月报》。由此,《演义月报》由一个充满旧文学气味的文学消遣杂志,更动为引颈中国新文学潮水的大型文学杂志,不仅为新文学争得了最紧迫的发表作品的平台,而且培养了一浩荡新文学家,为新文学发展奠定了坚实的基础。

繁盛时间的商务印书馆(上海宝山路)全景

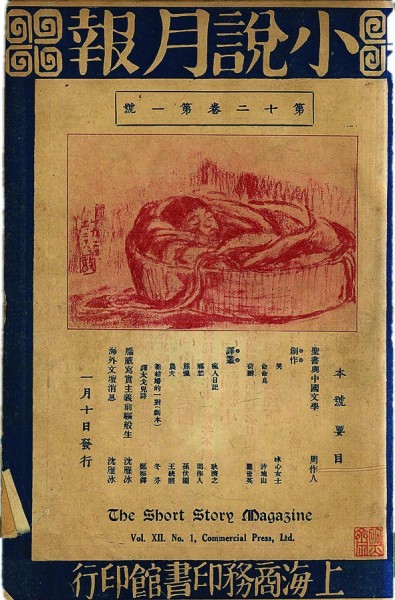

改革前的《演义月报》:曾发表鲁迅的第一篇文言演义《怀旧》

《演义月报》与同期代诸多文学期刊有所区别,它不是几个志同谈合的文东谈主我方办刊,而是商务印书馆的刊物。商务印书馆虽是民营出书企业,但其筹画边界、处置方式以及文化追求,与那时一般的出书企业有所不同,许多东谈主气象称其为“文化出书机构”。

早在《演义月报》创办之前,1903年商务印书馆就邀请驰名演义家李伯元主编《绣像演义》。可惜李伯元1906年便病逝,1907年《绣像演义》停版。直到1910年,商务印书馆才创办《演义月报》。新文学指令兴起之前的两位主编王蕴章、恽铁樵,是这一时间文学领域的办刊妙手。在这两位主编手里,《演义月报》有着不俗的发挥。鲁迅先生的第一篇文言演义《怀旧》,便是在恽铁樵主编时,刊发在《演义月报》上的。

1919年“五四”指令兴起之际,历史盛开了新的一页,东谈主们不再安闲于一丝一滴的纠正,而但愿有一个全盘改革的文学激变。在这种情况下,文学新东谈主沈雁冰(茅盾)被商务印书馆物色为新的主编。

茅盾在其晚年回忆录中说,1919年底,“身兼《演义月报》和《妇女杂志》主编的王莼农忽然找我,说是《演义月报》来岁将用三分之一的篇幅提倡新文学,拟名为‘演义新潮’栏,请我主捏这一栏的本色剪辑事务。”

改革后的第一期《演义月报》

月旦家茅盾的“改革宣言”:推动新文学指令的发展

茅盾接办后的《演义月报》,是月旦家办刊。因为茅盾和他的继任者郑振铎,在那时齐以文学月旦见长,两东谈主的作风昭着地烙在刊物上。

1921年茅盾在《〈演义月报〉改革宣言》中,将驳倒栏方针改进放在第一条。1922年,茅盾发表《一年来的感念与来岁的规划》,提倡《演义月报》的接力办法是推动新文学的发展;在创作与翻译问题上,是两者并举,唯有通过翻译,才可能采纳国外文学的多样技法;与当代的寰宇文学水准比拟,中国新文学的发展需要经过当然主义的浸礼。

驯龙高手3在线观看茅盾还规划在1922年的《演义月报》上开设十个方面的栏目:一是长篇、短篇演义创作;二是欧好意思演义史略的先容;三是诗歌、戏剧创作;四是文学研究;五是创作近况的规划;六是杂论;七是国外文学界音问;八是通讯;九是读者反馈;十是剪辑手记。

茅盾

茅盾对接办《演义月报》一年来的办刊素质转头与新年规划,齐体现了一个文学月旦家对那时中国新文学发展气象的判断和想法。改革版从第一期到第七期,每期打头的齐是文学月旦,创作则是置于文学月旦的视线之中。从第八期初始,文学创作似乎放到了版面的前方,本色上仍是贯彻着月旦家对那时新文学的某种判断,也便是新文学要经过当然主义写实设施的浸礼,才智有一个塌实而稳定的基础。

事实上,早在1920年茅盾撰写的“演义新潮”栏发刊宣言中,他就描写了欧洲文学演进的基本详尽,即从古典主义、纵脱主义、写实主义到新纵脱主义的经过。茅盾头脑中这一欧洲文学的进化图景,很可能得自于英好意思文学史撰述。可是,对照中国新文学的发展近况,茅盾对于究竟应向欧洲文学学习什么仍不了了。是以,他有时侧重写实主义,有时又偏向新纵脱主义。但从《演义月报》第八期初始,他对当然主义创作设施的倡导,显得比较明确。这一变化,与《演义月报》剪辑部里面意见关联。

胡适在1921年7月22日的日志中写谈:“我昨日读《演义月报》第七期的论创作诸文,颇有点意见,故与振铎及雁冰谈此事。我劝他们要正式,不行滥收。创作不是空匮的滥作,须有素质作基础底细。我又劝雁冰不行滥唱什么‘新纵脱主义’。当代欧好意思的新纵脱主义的文学是以能立脚,全靠经过一番写实主义的浸礼。有写实主义作技术,故不致腐朽到隐隐的坏处。如梅特林克,如辛兀(Meterlinck,Synge),齐是极能欺骗写实主义的设施的东谈主。不外他们的田地高,故能免去当然主义的病境。”胡适的月旦意见,在《演义月报》1921年八月号的剪辑跋文“临了一页”中有了复书,剪辑以为应该细心写实手法的学习和欺骗。

十二月号上,发表了日本驳倒家岛村抱月的《文艺上的当然主义》。在次年4月发表的著述中,茅盾强调当然主义演义在写实设施上的紧迫性,提倡“依当然派的描写设施,凡写一地一事,全以实地不雅察为准;莫泊桑演义中的东谈主物,多半是简直的,福楼拜作念《萨兰坡》,除多考古籍而外,何况亲至该地。可知当然派的精神并不单在所描写者是实事,而在实地不雅察后方描写”。

五月号上,除了发表谢六逸撰写的《欧好意思演义发达史》中的“当然主义时间”章节,还在“通讯”栏目中,开设“当然主义论战”,发表茅盾与周赞襄、汤在新、徐绳祖等东谈主的交游书信。六月号的“通讯”栏中,有“当然主义的怀疑与解答”。

作为《演义月报》主编的茅盾,这一时间关注当然主义文学,但他不仅是从翻译、引进的角度先容法国当然主义文学,而是针对中国新文学发展的近况,想考当然主义写实设施对于新文学的价值和真谛。这一时间茅盾最为紧迫的表面著述,是刊发在《演义月报》1922年七月号上的《当然主义与中国当代演义》。这篇论文所发扬的一些想法,不单是是针对鸳鸯蝴蝶派等旧派文学创作,而且也针对新文学后生作者的创作问题。《演义月报》的月旦家办刊的作念法,不仅创造了许多文学话题,而且取得了文学语言的优先权。

文学翻译是《演义月报》改革经过中的重头戏。在“改革宣言”中,茅盾将文学翻译视为先容和促进中国文学的技术。从文学翻译的角度讲,推介番邦文学作品是《演义月报》一直在作念的办事,王莼农、恽铁樵时间的一些沪上演义家已翻译不少作品,大名鼎鼎的林纾翻译演义,便是商务印书馆的看家宝贝。但受“五四”新想潮的影响,将翻译番邦作品看成改造中国旧文学、推动新文学的一项急迫办事,则是茅盾改革《演义月报》之后所提倡。而且,茅盾一初始就提倡经济地、系统地先容番邦文学,亦然针对中国新文学的急需。“从十二卷到二十二卷,共译介了三十九个国度三百零四位作者偏激作品八百零四篇,共九百五十余万字,占后期《演义月报》笔墨总量的百分之五十八傍边。”

文学研究会的代用刊物:集合京沪作者纳入到调处的新文学指令

文学研究会在北京的建树和《演义月报》在上海的改版,是上世纪二十年代中国新文学发展经过中最为紧迫的两件事。原天职别在京沪两地各自进行的新文学行径,因改革后的《演义月报》主编茅盾,与他的作者王统照的关系,而将两地的文学行径集合起来,进而纳入到调处的新文学指令中来。

《演义月报》集会发表文学研究会成员的作品,在社会上挑升不测酿成了文学研究会的代用刊物,以此为号召,眩惑了巨额的新文学家向《演义月报》投稿。那时一些有影响的新文学作品,基本齐在《演义月报》上发表,如落花生的《命命鸟》(第十二卷第一号)、冰心的《超东谈主》(第十二卷第四号)、庐隐的《灵魂不错买么?》(第十二卷第十一号)和《或东谈主的追悼》(第十三卷第十二号)等。许多文学后生恰是看到了《演义月报》上冰心、庐隐、落花生、叶绍钧等作者作品,才萌发了文学创作的容貌。丁玲在回忆《演义月报》剪辑叶圣陶对她的匡助时说:“我是他从来稿中发现的。”无特有偶,施蛰存亦然因在《演义月报》上发表作品,在文学创作方面取得自信,从而走上了文学谈路。

《演义月报》的改革版刊登了《文学研究会宣言》偏激法规,随后发表的作品中,又是文学研究会的会员作品居多,那时许多东谈主称其为文学研究会的代用刊物。对此,茅盾在上世纪三十年代发表的《对于“文学研究会”》中就澄澈过,《演义月报》不是文学研究会的刊物,而是商务印书馆的刊物。但他以为,文学研究会宣言中所提倡的“为东谈主生的文学”这一主张,被许多文学研究会成员所经受。这种经受,其实是《演义月报》所体现的特质。换言之,一方面,《演义月报》的驳倒栏目、翻译栏目和通讯栏目中,赓续发表关联当然主义问题的论战以及相关的想潮先容,从创作理念上向广阔的文学写稿者灌注关联写实的设施和表面;另一方面,在作品的发表上,也有果断地遴荐相关题材和相应写稿方式的作者作品。如冰心、叶圣陶、落花生、庐隐、王统照等作者的作品,基本上相沿了写实的方式设施。

比如冰心的一些演义作品中,尽管含有昭着的假想主义纵脱气味,但被月旦家阐释为“问题演义”之后,其试验题材这一面被突现出来,她也被视为反应试验的“社会问题”演义家,具有强烈的写实主义倾向。事实上,写实仍是编造,对冰心创作而言,并非最紧迫的问题。1921年她写就的《文艺丛谈》中,抒发了她心目中的文学追求:“非论是长篇,是短篇,数千言或几十字。彻首彻尾,读了一遍,不错使未尝表露的作者,全身夸耀于读者之前。他的才思,性质,东谈主生不雅,齐不错寥若晨星的推知。而且同期使东谈主脑中起幻象,这作者和那作者又全齐不同的。这种的作品,才不错称为文学,这么的作者,才不错称为文学家!能发挥我方的文学,是创造的,个性的,当然的,是未经东谈主谈的,是充满了颠倒的厚谊和真谛的,是心灵里的笑语和泪珠。这其中有作者我方的遗传和环境,我方的地位和素质,我方对于事物的厚谊和立场,涓滴不行挪移,阻碍假借的,一言以蔽之,这其中唯有一个字‘真’。是以能发挥我方的文学,是‘真’的文学。”也便是说,文学是不是为东谈主生,是不是反应试验,对冰心而言,不是最压根的问题,她存眷的是文学应该有个性,真确传递我方的心声。这么的创作不雅与文学追求,留有“五四”时间个性解放的解放色调,也有中国文学中的言志抒怀传统的影响萍踪。

对照冰心的文学不雅与《演义月报》中茅盾等东谈主倡导的写实主义、当然主义文学,两者之间是有差距的。但正如茅盾所说,《演义月报》不是同东谈主刊物,也不是文学研究会的机关刊物,而是商务印书馆主理的文学刊物。它倡导和发表的著述,文责自傲,对别东谈主莫得强制性的敛迹力。偶然恰是这种松散而解放的组织和调换阵势,新文学家们才智走到一齐,调换素质,发表作品,共同探索,使得上世纪二十年代的新文学家有了一个共同的接力办法。

《演义月报》的“后茅盾时间”:“读后感”栏目创始“作者论”月旦体裁之先河

要是说,茅盾主编《演义月报》时间,回话的是“五四”新文化指令起步阶段及新文学的条目,那么,到了郑振铎手里,《演义月报》将回话新文学面向社会翻新时提倡的种种条目以及新文学里面的远隔。

1923年5月,《创造周报》第二号发表成仿吾的著述《新文学之责任》,第三号发表郁达夫的《文学上的阶层往复》以及郭沫若的《咱们的新文学指令》,以为中国的政事濒临一种转机,文学上应该有一种新的指令。《中国后生》第八期、第十期和第十一期,刊发了恽代英的《八股》、邓中夏的《孝敬于新诗东谈主之前》和肖楚女的《诗的方式与方程式的生活》,命令新文学指令要与正在进行的国民翻新相相连。与《演义月报》研究密切的茅盾,也在《文学》周报第一百零三期发表《“大转一霎间”何时来呢?》,呼应恽代英等东谈主的不雅点,强调文学要有时间的担当。

一些分属于创造社和文学研究会的新文学成员,在1923年头始,齐在命令文学的转向,由阻塞的文学寰宇走向繁密的社会生活。这里需要诠释的是,所谓繁密的社会生活,其实有着特定含义,主要指正在酝酿的国共协妥洽国民革侥幸动。茅盾用“文学与政事的交错”为题,来描写他1923年以后的生活。

郑振铎

接替茅盾的郑振铎,在想想文化上,发挥得比茅盾要虚心一些。比如,《演义月报》在郑振铎接办后的第一期,就开设“整理国故与新文学指令”专题,并发表郑振铎我方的《读〈毛诗序〉》,第二期初始又开设“念书杂记”栏目,发表一些学术性的研究著述。这些内容一方面体现了郑振铎个东谈主的文学取向,另一方面亦然为了与胡适在北京发起的“整理国故”指令相呼应。

茅盾对“整理国故”是捏月旦和保钟情见的。1924年,茅盾在《文学周报》第一百二十一期发表《文学界的反动指令》,对文学领域中的维捏空气赐与月旦。1922至1923年,郑振铎翻译出书了泰戈尔的《眉月集》等作品,并在《演义月报》开设泰戈尔专号。1924年4月,泰戈尔访华。对于泰戈尔访华,新文学阵营里面有着不容许见。鲁迅、茅盾等发表著述,对国内一些借泰戈尔访华而饱读舞东方文化复兴论的维捏论调,赐与批判。郑振铎与他主编的《演义月报》,则对泰戈尔访华捏积极的接待姿态,郑振铎还亲身去汇山船埠招待泰戈尔。这些各别,与茅盾和郑振铎的不同社会布景关联。

“五四”之后,新文化阵营分化。经过国共协调的由合到分的热烈社会摇荡,一批文学新锐脱颖而出。像鲁迅剪辑的《莽原》和自后接编的《语丝》,刊载的大多是后生作者的作品。这些被“五四”召唤起来的后生东谈主,与此前的文学研究会和创造社的前期成员,在精方式质和想想不雅念上有所不同,这种不同最主要隘表咫尺他们对新潮的追赶上。这一时间,文学新东谈主的同东谈主刊物成千上万,多样标新创异的语言纷纷出笼。

比拟之下,《演义月报》显得千里稳而稳固,它所领有的作者队伍的基本面,仍是一批元老级的“五四”新文学东谈主士,包括鲁迅、茅盾、郑振铎、叶圣陶、王统照、冰心、庐隐、许地山、俞平伯、郭绍虞、朱自清等。一些文学界新东谈主,尽管怒斥风浪,但在《演义月报》是以创作实绩来引东谈主注方针。如丰子恺、丁玲、巴金、戴望舒、梁宗岱、沈从文、罗黑芷、施蛰存、胡也频等,他们在其他刊物上或言论横暴或创作手法新颖稀奇,但在《演义月报》露脸时,则以塌实的创作实力见长。是以,《演义月报》并非完全是时尚新颖设备型的文学期刊,而是带有千里稳作风的积贮性质的文学期刊。颠倒是它开设的“读后感”栏目,平直对新文学家的作品赐与月旦,从文学驳倒视角,转头和引导作者创作。茅盾发表的《鲁迅论》(第十八卷第十一号)、《王鲁彦论》(第十九卷第一号),从合座上对新文学家的想想不雅念与创作之间的关系,赐与表面陈述,创始了作者论这一月旦体裁在上世纪二三十年代中国文学月旦中的先河。

《演义月报》代表着一个时间,创始了新文学指令的新纪元

1932年“一二八”事变之后,商务印书馆遭受干戈破损,统统坐褥停息下来,包括《演义月报》在内的诸多出书物住手出书。挑升想的是,《东方杂志》在商务印书馆复馆规划中,得以从头开张,但郑振铎主编的《演义月报》却再也莫得复原。

一些文学史研究者以为,干戈时间的商务印书馆无力营救《演义月报》出书,是以停版。问题是商务印书馆在《演义月报》停版之后,奈何来挖掘和出书新文学作者偏激作品。在此前的二十世游记进经过中,面对晚清的“演义界翻新”、五四时间的“文学翻新”以及大翻新时间的“翻新文学”,商务印书馆齐有所回话。但干涉上世纪三十年代后,跟着《演义月报》的关闭,似乎商务印书馆与新文学界之间的互动关系告一段落了。这一变化,与商务印书馆总司理王云五等东谈主的影响关联,也与上世纪三十年代文学期刊的本色生涯处境密切相关。要是将上世纪三十年代的文学期刊与二十年代的文学期刊作对比,偶然就会看到,三十年代的文学期刊所面对的,是国民党党治之后,迎来的相似是热烈的党派组织的文学起义。1930年“左联”的建树,初始了一个文学组织化的时间,上百种文学杂志背后齐有着政事势力的强势介入。这种情况下,在商言商的民营出书机构商务印书馆担忧在政事的旋涡里际遇坚苦,更何况郑振铎等东谈主在王云五眼中压根不是同路东谈主,因而要取得商务印书馆的资助,基本上不行能。

由此,《演义月报》阻挡了我方的责任。但在中国文学史上,《演义月报》代表着一个时间,也创始了一个新文学的新纪元。要是莫得上世纪二十年代《演义月报》的接力,三十年代新文学的局势偶然不会如斯热烈。

阅读原文

作者|杨扬

开始|文呈报

剪辑|吴潇岚果肉系列